我向来是研究哲学的,后来到德国留学,觉得哲学范围太广,想把研究的范围缩小一点,乃专攻实验心理学。当时有一位德国教授,他于研究实验心理学之外,同时更研究实验的美学,我看那些德国人所著的美学书,也非常喜欢,因此我就研究美学。但是美学的理论人各一说,尚无定论,欲于美学得一彻底的了解,还需从美术史的研究下手,要研究美术史,须从未开化的民族的美术考察起。适值美洲原始民族学会在荷兰瑞典开会,教育部命我去参加,从此我对于民族学更发生兴趣,最近几年常在这方面从事研究。(《蔡元培民族学论著》,台北中华书局一九六二年版,下同)

蔡元培留学德国时期照片(图片来源:mp.weixin.qq.com)

浸染于儒学和现代哲学文献中,蔡元培本是能自然过渡到康德式哲学人类学的,但他将目光投向了有“形而下”形象的民族学(当年在英文学界,已开始有了今日更常用的“社会人类学”“文化人类学”等新叫法,而蔡氏因袭旧称)。他是一九二四年才去汉堡大学专修民族学的,此前其所见闻之民族学是作为“因素”分散在心理学、哲学史、文学史等研究中的。然而,民族学之“史”的气质,给原本重“经”的他留下了深刻印象。蔡元培的民族学转向也出于选择。二十世纪一十年代中期,为提出“以美育代宗教”的主张,他已诉诸民族学。这门学问“是一种考察各民族的文化而从事于记录或比较的学问”,它与“以动物学的眼光观察人类全体”的[体质]人类学不同,特别“注意于各民族文化的异同”,这对实现“美育”理想至为关键。如其所言,“美术”(指“艺术”)是内在于人及其物质、社会和精神生活的,不了解人的文化整体及其历史演变历程,我们便无以解释“美感”,而民族学正是研究文化整体及其历史演变历程的学问,本是“美术史”(指“艺术史”)的文化学基础。一九二六年,鉴于民族学对于“美育”至关重要,他开始集中精力于这一园地中耕耘。后来,他受命组建中央研究院并出任院长,其间,亲任民族学组组长兼研究员,从事并组织了大量研究,成为民族学“华文版本”的主要制作人。

二

蔡元培笔下的民族学,“记录性”部分与我们更了解的“燕大派”所崇尚的“社区研究”接近,但其对象范围比后者要广得多,不仅包括了“社区”(他称其为“地方”),也包括了民族、器物、“事件”(如家屋和宗教)、“普通文化”乃至各大洲的民族文化整体状况。蔡氏特别推崇田野工作和民族志描述,但他不主张民族学止步于此,认为其应有历史地理上的比较、联想和概括。“举各民族物质上行为上各种形态而比较他们的异同”,可成“比较的民族学”,但找出文化间的异同也不是“比较的民族学”的最终目的,这门学问还担负着对文化异同进行解释的使命。以“美育”的文化史奠基为己任的蔡元培,既有某种“好古癖”,又将这一癖好视作其学术的内核,将之与“学理”结合,塑造了一门有别于将现代社会之研究视作志业的社会学的学问。在《社会学与民族学》中,他对社会学家们表示,“我们要知道现代社会的真相,必要知道他所以成为这样的经过”,而要知道这个“经过”,便要“一步步的推上去”,推到古典文明上,再推到“最简单形式上去”。这一“推”的主张,与英国斯宾塞和法国涂尔干的社会学所持看法一致。在《说民族学》中,蔡元培提到,这两位现代社会学先驱通过诉诸民族学而拓展了社会学的历史时间性界限的。同文中,蔡元培还阐述了民族学对文字史和考古学的重要补充作用,他指出,“文明人的历史”(文字史)对于“未开化时代的社会”的记录“很不详细”,使我们无法单凭它们来了解“初民”(即“原始人”)的文化面貌,而只能诉诸“未开化民族”的民族志研究。考古发现对历史文献是重要的补充,但它们本身“是不能贯串的”,若没有民族学提供的有关现生“初民”遗留的古老物质、社会、精神生活形态的知识,便很难串联成有整体意义的历史认识。

蔡元培像(图片来源:inf.news)

蔡氏尤其重视研究人及其文化的“起原”。他既谙熟西方现代学者积累的相关知识,又亲力亲为,做自己的专门研究(集中于结绳记事、原始文字和艺术史)。他还利用主持中央研究院民族学组工作之机,派遣颜复礼、商承祖、林惠祥、凌纯声、芮逸夫、勇士衡、史图博、刘咸、陶云逵等一代训练有素的学者前往广西、台湾、黑龙江、湘西、浙江、海南岛、云南等“边疆”从事民族学研究工作。他对博物馆事业也特别重视,早在一九二一年,已刊文提出创建包括“人类学博物院”在内的“五院”(即科学博物院、自然历史博物院、历史博物院、人类学博物院、美术博物院)。十年后,他更加确信民族志研究所得材料应得到妥善收藏和展示,于是又倡议建立“中华民族博物馆”(一九三二年,他还聘请一位德国民族学家来华协助规划设计该博物馆,此馆即为后来的“中研院”民族学陈列馆的前身)。

南京国民政府委任蔡元培为国立中央研究院院长的委任状(图片来源:day.mirrorcn.com)

三

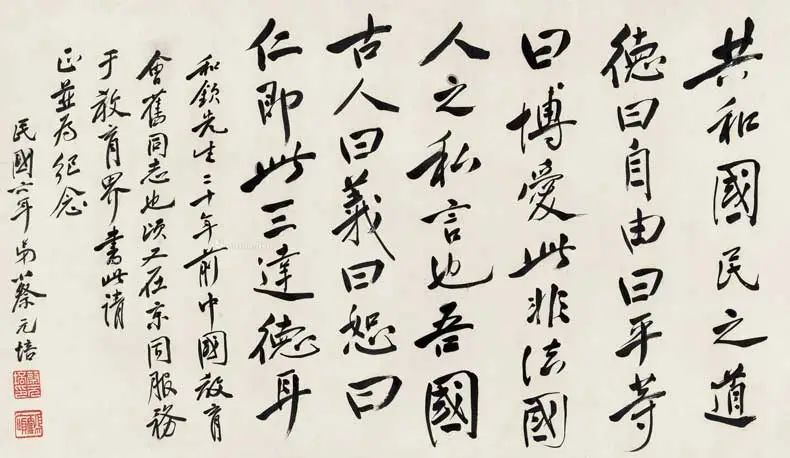

在蔡元培看来,民族学既可成为一种“通古今之变”的新方法,又可起到将本民族传统放在世界诸文明中审视的作用,特别有助于推进中华民族的文化史溯源和展示工作。这项工作,一方面是“文明之消化”的一部分(他认为这古已有之),另一方面,则是国族融入世界、形成“大我”的进程之一环节——他认为这是近代中国的新使命。如其在《中华民族与中庸之道》中强调的,“大我”国族应是“国家主义与世界主义的折中”,为谋求“本民族的独立”,它追求知识和智慧用以重新激活民族的文明,谋求“各民族的平等”。为了复原和呈现国族文明,蔡元培诉诸进化论。该理论曾在欧美盛行将近半个世纪,也深刻影响过“帝制晚期”的华夏士人。然而,如“燕大派”吴文藻、李安宅、费孝通等二十世纪三十年代起通过功能主义人类学的译释所表明的,“一战”前后,它已连同它的对立主张(传播论)被丢入了“历史垃圾箱”。从二十年代开始研究民族学的蔡元培,对当时爆发的这一“思想革命”必有认知,但他还是将进化论当作民族学的思想主干。这一选择有其考虑。在蔡元培看来,进化论那一“民族的文化随时代而进步”的观点,有益于国人认识自己的过去。而进化论含有的“遗俗”或“文化遗存”等观点,有益于国人理解科学发达时代其同胞仍旧“保存迷信”的原因。在“鄙薄”巫术和宗教的时代,国人对“他者”(对蔡氏而论,他们都并非“外在”,而是“内在的他者”)应保持一种超越时代和文化界限的“同情”。这种“同情”,乃是我们可称之为“包容性国族文明”的心理基础,而它的社会实现,蔡元培有很高期待,他称之为一种良善的“世道人心”。

蔡元培论国民道德教育之手迹(图片来源:cguardian.com)

在《民族学上之进化观》开篇,蔡元培说:“民族学上的进化问题,是我平日最感兴趣的。”于他,进化并不是空泛的,而是与生活的诸层面紧密勾连,其“公例”与文化事物与人本身之间的距离远近都相关。“人类进化的公例,有由近及远的一条,即人类的目光和手段,都是自近处而于远处的。”他举的第一个例子,是他最感兴趣的“美术”,他说:“人类爱美的装饰,先表示于自己身上,然而及于所用的器物,再及于建筑,最后则进化为都市设计。”他还将这种文化进化的一般法则推及人类生活的众多方面,包括交通由人力经由畜力到汽力和电力的进化,算术由手指计数经由石子、木枝记述到笔算、机算的进步,音乐由人声到器乐的转变,宗教由“低级”宗教的人牲经由“进化的宗教”的“戒杀”等。然而,“此种进化之结果,并非以新物全代旧物”,“旧物并不因新物产生而全归消灭”。在生物界,人类进化成非动物了,并不意味着动物的消亡。在文化界,道理也是一样,“文明民族已进至机器制造时代,未开化之民族,在亚、非、美、澳诸洲尚有保持其旧习惯者”。“不因新物产生而全归消灭”的“旧物”中,除了传统的物质文化和习俗之外,还有知识传统,而在中国,知识传统包括了民族学的“根”。蔡元培相信,古代中国与古代欧洲一样,有民族学之根。于是,在述及海内外民族志研究成果时,他提到一系列中国古代的“专书”,包括《礼记》《山海经》《史记》《匈奴列传》《西南夷列传》及中古时期的《诸蕃志》《真腊风土记》《赤雅》等。在《说民族学》一文中,他引用了《小戴礼记•王制篇》的“五方说”,勾勒出了一幅文明中心为“野蛮”的四方环绕的世界图式。比对蔡氏为民族学组布置的实地考察地理范围与这个世界图式的样式,可以发现,在其心目中,中华民族文化的源流首先应通过对古书记载的“四方”之研究来把握。《王制篇》的“性不可移”之说的确与民族学大相径庭,但如蔡元培紧接着说的,这并不表明古人缺乏跨文化智慧。蔡元培指出,古人“已知道用寄译等作达志通欲的工具”,并且,这类“工具”已可以构成沟通中心与四方的中间环节,古代的“通达”环节与致力于在“文野之间”展开历史关联构想的民族学是相通的。另外,他还指出,《礼记》时代的古代圣贤“于修齐政治教育而外,不主张易其宜俗”,这种古代的观点,与现代民族学拒绝成为非包容性“文明进程”之推手的知识自觉相一致。

四

蔡元培的民族学与“燕大派”社会学之间,并非毫无相通叠合之处。“燕大派”导师吴文藻一九三八年发表的《论文化表格》,论述了文化的物质、社会、精神“三因子”,其实,蔡氏早已在一九二六年对此予以指明。“燕大派”也并非丝毫没有受到蔡先生民族学的影响。比如,蔡元培在中研院民族学组引领的民族学调查,后来也为吴文藻所重视,后者在一九三六年发表的《社区的意义与社区研究的近今趋势》中将这些调查纳入边疆民族志和“民族社会学”中。然而,吴、蔡在“学风”上却还是存在着鲜明差异:吴文藻将“叙述的社会学”当作“现代史”,相信做“现代史”是社会学研究的基本工作;而蔡元培则将民族学当作一门历史的学问,对于文明史溯源倍加关注。与此相关,两位先贤之间也存在着学术价值观方面的分歧。相比而论,“后生”吴文藻更希望学术直接来源并作用于现实(传统的现代转型),而蔡元培则更愿意沉浸于“学究式求索”中。蔡元培似乎不愿划清“学科学术”与“问题学术”之间的界限,这很可能是因为他主张在“学科学术”内展开“问题学术”。他一向关注现实,但他相信,解决现实问题,先要达成时间和空间上的超越,而这需要有学术之道。对他而言,民族学便是这样的学术之道。民族学本身是一个综合性的知识体系,既有自身的立足之地,又是考古学和文明史研究的必备方法,这门学问的用途并不是浅显的,其发挥作用的方式是思想性的,其走向大众的方式可称为“典范的确立”的东西,而这些都与“美育”相关。他不认为“纯粹之美育”的成长必须以古老“美术”之衰亡为代价,他畅想着各种今日被称为“文化遗产”的事物焕发其普遍“美育”价值的可能。

蔡元培积极倡导建立的国立北京美术学校(图片来源:artsandculture.google.com)

《美术的起原》一文形同于一幅世界民族志学术区的总图,其中分布着欧洲、亚洲、非洲、大洋洲等地的民族学发现,它们色彩斑斓、相互辉映,构成一幅“广义的美术”——除了“建筑造像(雕刻)、图画与工艺美术(包括装饰品等)”这些“狭义的美术”之外,又“包括文学、音乐、舞蹈等”——共生的壮丽图景。蔡元培总结说:“初民美术的开始,差不多都含有一种实际上的目的。”有“实际上的目的”的“美术”,本被他归在有待纯粹化的一类。然而,此处,他非但没有用进步论的话语来鞭挞“落后”,而且还用“落后文化”的“浑”——即,今日人类学所谓的“整体性”——的一面,来反思文明时代分工发达以后“美术与工艺的隔离”的误区。由此,他展望了“艺术化的劳动”从“初民美术的境象”获得启迪的可能。一面欣赏文明“进步”,一面拒绝“鄙薄落后”,蔡元培提出一种审慎的人文价值主张。在西学原典里,我们能找到部分解释这一主张的“影子”——比如,被后世归入进化人类学经典加以批判的《原始文化》一书,除了论述文化进步之外,还常常述及“衰落”“遗留”“复兴”“调适”,在不少段落里,也透露出作者(人类学奠基人泰勒)对渊博的对立派(传播)民族学家心怀的向往。然而,蔡元培本人兴许更愿意在古代中国的“道”中找到解释自己的心态双重性的理由。在《中华民族与中庸之道》里,他指出,近代西方思想“不是托尔斯泰的极端不抵抗主义,便是尼采的极端强权主义;不是卢梭的极端放任论,便是霍布斯的极端干预论”;比较近代西方,他接着说:“独我中华民族,凡持极端说的,一经试验,辄失败;而惟中庸之道,常为多数人所赞同,而且较为持久。”可见,蔡元培在人文价值方面的审慎,与其说是一种“双重/矛盾心态”,毋宁说是在其所向往的中庸之道浸染下形成的。

五

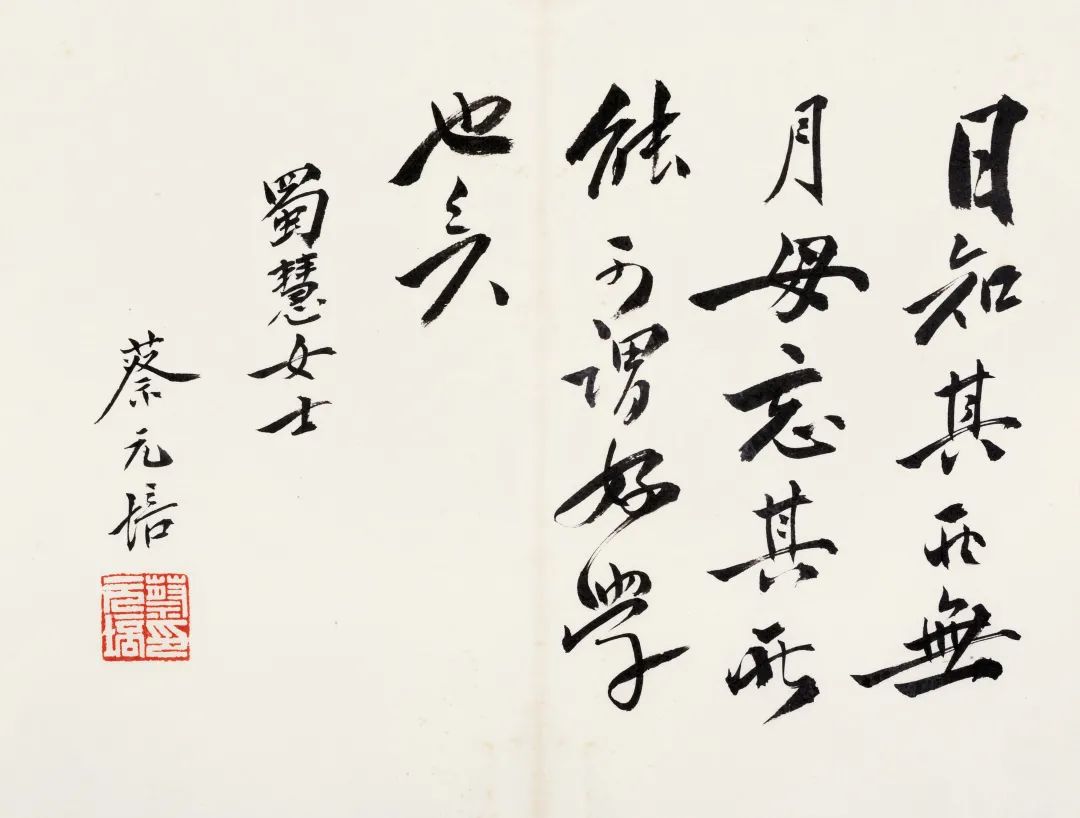

蔡元培从哲学转向美学,再从美学转向民族学,但没有消灭“过去的自己”。一九三六年二月上海各界举办了庆祝蔡元培七旬(虚岁)寿庆宴会,寿星致“答词”,他说,“假我数年”(所憾者,四年后,蔡元培即辞世),想写一本关于“以美育代宗教”主张的专著,此外“还想编一本美学,编一本比较民族学,编一本‘乌托邦’”(《蔡元培选集》下卷)。他将比较民族学列在“三部曲”中间,表明这门学问在他心目中有特殊地位,但他对写作的总体构想却依旧是多学科的、有“以美育代宗教”等超越境界的。这对当下关注“学科问题”的同人而言是有特殊意涵的。然而,作为学科后来者,我却难以不立足于学科来做学术史回溯。于我,首要的事实是,中外民族学/人类学史一词的“中”字所指的一个大局部是蔡元培塑造的——如果说比他小三十多岁的吴文藻之“社会学中国化”著述对于“燕大派”而言是开创性的,那么,蔡元培于同时期发表的数量有限的民族学文章对于另一学派(一般称为“南派”)的“传统发明”而言,则是奠基性的。二十年前,品读蔡元培《说民族学》这篇与吴文藻《民族与国家》一文同年发表的文章,我深有感触。该文勾勒出了西方民族学的研究层次组合轮廓(特别是西欧民族志和比较—历史民族学的二重合一组合轮廓),揭示出了中国古代志书与现代民族学之间的绵续与断裂。在文中,蔡元培贯通中西,为国人基于所在文明传统畅想“兼容并蓄”的知识前景指明了方向。我对蔡元培学思的兴趣渐浓,于是从图书馆借来《蔡元培民族学论著》。正文部分篇幅仅六十余页,为蔡元培所著六篇文章所构成。这六篇文章,前三篇(《说民族学》《社会学与民族学》及《民族学上的进化观》)与民族学直接相关。何联奎先生在《代序》(《蔡孑民先生对民族学之贡献》)中说,尽管“以先生的笃学,其心所蕴而未发的,还不知有多少”,但蔡元培发表过的集中于民族学的论述,却仅有此三篇。书中编入的其他三篇,包括了两篇美学文章和一篇哲学文章——《以美育代宗教说》《美术的起原》《中华民族的中庸之道》。编者将此三篇文章收录于一部民族学文集中,绝非为了“凑数”,乃因其中两篇将民族学知识融进了宗教史、艺术史问题的论述中,一篇对中国思想的文化气质进行的富有民族学气质的复原,它们从不同侧面展现了蔡元培民族学的风光。蔡元培启动他的民族学学科建设计划之后,对内(中研院)一直面对着“国府”的财力不足问题和官僚体制限制,对外遭遇着来自新兴社会科学阵营的挑战(那时燕园里的“后生”已视传播论和进化论为旧思想,并鄙视有“好古癖”的民族学)。然而,其学科正是在问题和压力下成型的。在蔡元培身边形成了一个“民族学圈”,成员包括“史语所”民族学组和多个大学的学者,成果丰硕,其培养的学生,有不少成为不同区域性学派的代表人物。

蔡元培论学之手迹(图片来源:cguardian.com)

《蔡元培民族学论著》出版之日,台湾的前辈已将民族学从“史语研究”中剥离了出来,为其建立了单独的科研机构。他们先是用之以研究“台湾少数民族”和“环太平洋圈”,接着,他们“旧瓶装新酒”,在“民族学”这一容器里装填了美式文化人类学、日式民俗学及英法式社会人类学的内容。同时期,留在大陆的新老民族学家和社会学家则都相继参与到民族识别和少数民族社会历史调查工作中去了。他们将民族学改造成可供“民族识别”和“少数民族社会历史调查”之用的“方法”。在界定所研究民族的社会形态时,他们诉诸“阶段论”,为避免“中庸主义”嫌疑,他们在话语上舍弃了民族学的“同情”。然而那时“蔡元培幽灵”仍在,不少得其潜移默化者还是给被研究的文化留下了相当可观的“表述空间”。蔡元培民族学的真正“隐去”,似乎是过去这三四十年间的事。此间,两岸人类学“崇新弃旧”,绕过“新(现代)人类学”,跃进到“新新(后现代)人类学”时代。理论的“大跃进”是近期发生的,然而,它在历史上是有了“苗头”的。有理由相信,这一“苗头”可以在与民族学同时出席的新兴社会科学中找到。可以认为,“新新”时代,本是排斥古史、博物馆和“美育”(这些正是蔡元培民族学的突出特征)的功利主义社会科学复兴的阶段。在这个阶段,国人连回到“燕大派”都难,更谈不上对其“反好古主义的当下主义”能有何反思了。在此情况下,蔡元培式民族学还有没有复兴的机会?不得而知!然而有一点可以确信:远在的这座丰碑,已化成凝视我们的“遥远的目光”,一面我们赖以自识的“镜子”,也是一本《指路经》。我们可以借助于它,返回精神迁徙的出发点。